カフェインの効果・リスク・適量とは?健康とパフォーマンスを守るために知っておきたいこと

はじめに

コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンク……現代人の生活にはカフェインが欠かせない存在となっています。朝の目覚めの一杯、午後の眠気対策、仕事や勉強の集中力アップなど、日常的にカフェインを取り入れている方は少なくありません。

しかし、「カフェインは健康にいいのか?悪いのか?」という問いには、正しい知識とバランス感覚が必要です。カフェインには優れた効果もあれば、摂り方を間違えるとリスクを伴う側面もあるからです。

この記事では、カフェインの効果、過剰摂取によるリスク、依存性、年齢別の摂取目安、睡眠への影響、そして正しい使い方までを、科学的根拠と実生活に役立つ視点から解説します。

カフェインとは?

カフェインは、コーヒー豆、茶葉、カカオ豆などの天然植物に含まれるアルカロイド成分の一種で、中枢神経を刺激する作用を持ちます。

眠気を抑える、気分を高める、運動能力を向上させるといった効果があり、古くから「集中力を高めるための自然な成分」として親しまれてきました。医薬品にも配合されており、風邪薬や鎮痛薬などの市販薬にも含まれていることがあります。

カフェインを含む代表的な食品・飲料

カフェインは、私たちの身の回りにある多くの食品や飲み物に含まれています。以下にその一例をご紹介します。

コーヒー(100mlあたり):約60mg 紅茶(100mlあたり):約30mg 緑茶・ほうじ茶(100mlあたり):約20mg 玉露(100mlあたり):約160mg(非常に多く含まれる) エナジードリンク(1本あたり):製品により異なりますが、36〜150mg以上含むものも チョコレート(板チョコ1枚程度):約20〜40mg 市販の風邪薬・鎮痛薬:1日量で最大240mg含まれる製品もあり

このように、日常的に口にしているさまざまなものにカフェインが含まれており、知らず知らずのうちに摂取量が増えていることもあります。

カフェインの主な効果

1. 覚醒作用(眠気の軽減)

カフェインは、脳内のアデノシン受容体をブロックすることで眠気を抑えます。朝の目覚めや午後の仕事中など、集中力を維持したい場面で役立ちます。

2. 集中力と注意力の向上

適量のカフェインは、認知機能や注意力、作業効率の改善に効果があるとされています。特に疲労時には効果が感じやすくなります。

3. 運動パフォーマンスの向上

スポーツ栄養学の分野では、カフェインが筋出力や持久力を高めることが報告されており、運動前に摂取するアスリートも多く存在します。

4. 頭痛の緩和

カフェインには血管収縮作用があり、偏頭痛の初期症状を緩和する目的で使われることがあります。実際に市販の鎮痛薬にも配合されているケースがあります。

5. 利尿作用

カフェインには腎臓の働きを活性化させる作用があり、尿の排出を促します。老廃物の排出には効果的ですが、脱水症状に注意が必要です。

カフェイン摂取によるリスクと副作用

1. 睡眠への悪影響

カフェインの覚醒作用は長時間持続します。人によっては摂取から8時間以上、影響が続くこともあるため、夜間の眠りが浅くなる原因になります。

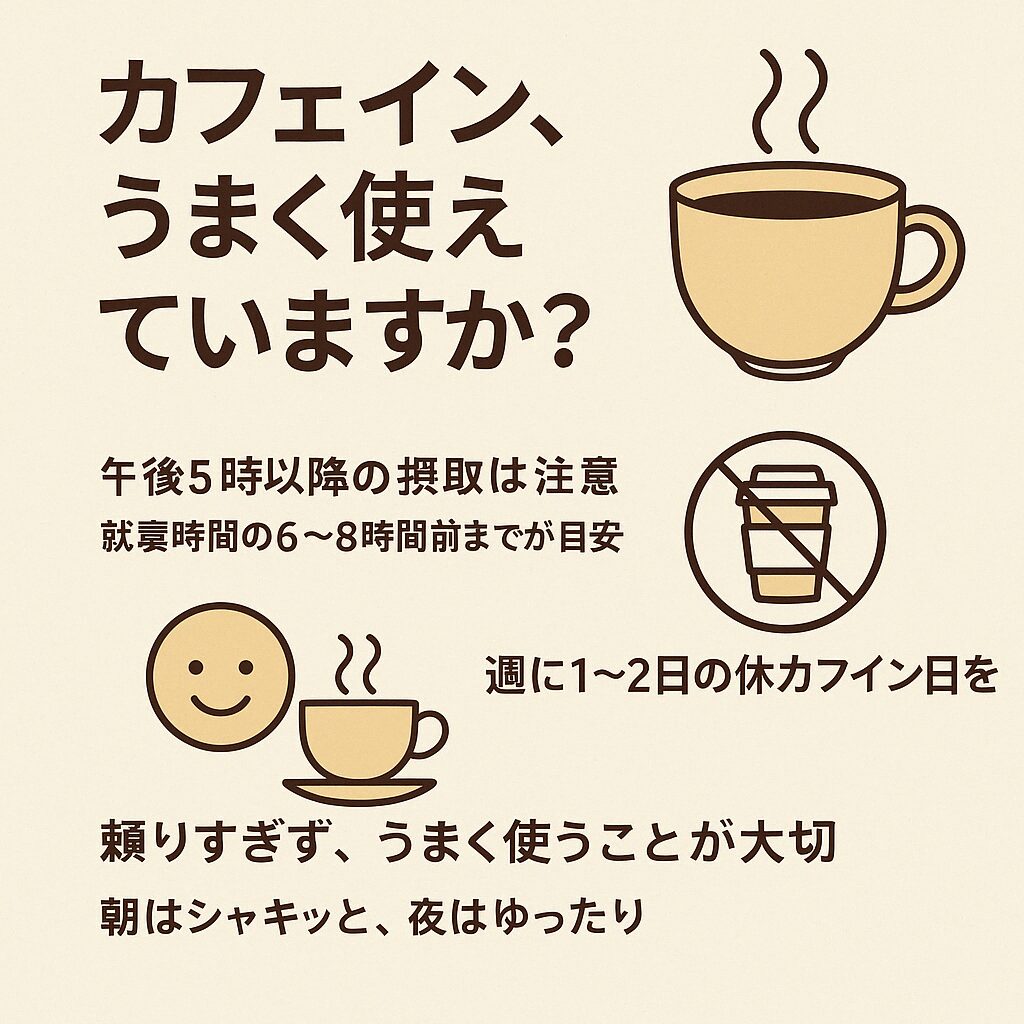

特に午後5時以降の摂取は注意が必要です。寝つきが悪くなる、深い眠りに入れない、朝の疲労感が抜けないといった問題が生じる可能性があります。

2. 不安・焦燥感・動悸

高用量のカフェイン摂取により、不安感や緊張感、動悸、手の震えなどが現れることがあります。特に精神的に不安定な時期や、もともと不安障害を持っている方は注意が必要です。

3. 胃腸への影響

空腹時のカフェイン摂取は胃酸の分泌を促進し、胃痛や胃もたれ、逆流性食道炎の悪化につながることがあります。

4. 身体的依存と離脱症状

カフェインを習慣的に摂取していると、「いつもの量では効かなくなる」「やめたら頭痛や倦怠感が出る」といった身体的依存が起きることがあります。

急に断つと以下のような離脱症状が現れることがあります。

頭痛 倦怠感 イライラ 集中力の低下

これらは通常1〜3日で治まりますが、できれば徐々に摂取量を減らすのが理想的です。

5. 急性中毒

カフェインを一度に大量摂取した場合、急性中毒を引き起こすことがあります。症状としては、吐き気、不整脈、興奮、けいれん、心停止などがあり、まれに死亡例も報告されています。

特にエナジードリンクやカフェイン錠剤を過剰に摂取するケースで注意が必要です。

年齢・体調別のカフェイン摂取量の目安

カフェインの摂取許容量は、年齢や健康状態によって異なります。

健康な成人:1日あたり400mg以下が目安。コーヒー約4〜5杯程度に相当します。 妊婦:胎児はカフェインを代謝できないため、1日200mg以下に制限するのが望ましいとされています。 15歳未満の未成年:1日150〜200mg以下が推奨されています。特に神経系が未発達な小児は過敏に反応しやすいため注意が必要です。 高齢者や不眠症、精神疾患を持つ方:カフェインに対して敏感な場合が多いため、摂取は少量にとどめるか、医師の指導を仰ぐことが推奨されます。

カフェインの半減期と摂取タイミングの目安

カフェインの体内半減期(血中濃度が半分になるまでの時間)は約4〜6時間です。つまり、午後5時にコーヒーを飲むと、夜10時時点でも半分程度が体内に残っていることになります。

以下のような基準を参考にするとよいでしょう。

夜10時に就寝する場合:午後2〜3時までにカフェイン摂取を終える 夜型生活の方(深夜1時に就寝):午後6〜7時までが目安

特に寝つきの悪さや浅い眠りが気になる方は、自分の就寝時刻から逆算して6〜8時間前にはカフェインを摂らないようにすると、睡眠の質を保ちやすくなります。

カフェインとの上手な付き合い方

ノンカフェイン(デカフェ)を取り入れる

最近はカフェインを除去した「デカフェ」商品が増えており、味や香りはそのままでカフェイン摂取を抑えることができます。夜間やリラックスしたい時間帯に活用しましょう。

“ノンカフェインデー”を設ける

週に1〜2日、意識的にカフェインを摂らない日をつくることで、耐性のリセットができます。効果を再び感じやすくなるとともに、依存を防ぐ習慣になります。

徐々に減らす

カフェイン断ちをしたい場合は、いきなりやめるのではなく「午後はノンカフェインにする」「朝の1杯だけにする」など、段階的に減らすのが離脱症状を避けるコツです。

まとめ

カフェインは、集中力や覚醒、運動能力向上といった多くのメリットを持つ成分です。しかし、その効果を最大限に活かすには、「量」と「タイミング」を正しくコントロールすることが大切です。

特に以下の点に注意しましょう。

カフェインの1日の摂取目安を超えない 午後の摂取は就寝時間から逆算して6〜8時間前までに 妊婦や未成年、精神的に不安定な方は特に注意 頭痛や不眠、イライラが続く場合はカフェインの過剰摂取を疑う 習慣的に摂っている人は週に1〜2日「カフェインレスの日」をつくる

「カフェインを正しく使えば、生活の質はもっと高まる。」

この視点を持つことで、あなたの心と体はより健やかになるはずです。