以前、首や腰の痛みを感じて病院でレントゲンを撮ったところ、「ストレートネック」と「猫背(上位交差性症候群)」と診断されたことがありました。

その時は原因がよく分からなかったのですが、今思えば日常の姿勢習慣に大きな要因があったのだと感じています。

この「上位交差性症候群」は、現代人に非常に多く見られる姿勢の崩れであり、慢性的な肩こりや首の張り、パフォーマンス低下の原因にもなります。

今回は、上位交差性症候群の原因・特徴・改善トレーニングについて、正しい知識とともに解説します。

上位交差性症候群とは?

上位交差性症候群(Upper Crossed Syndrome)とは、

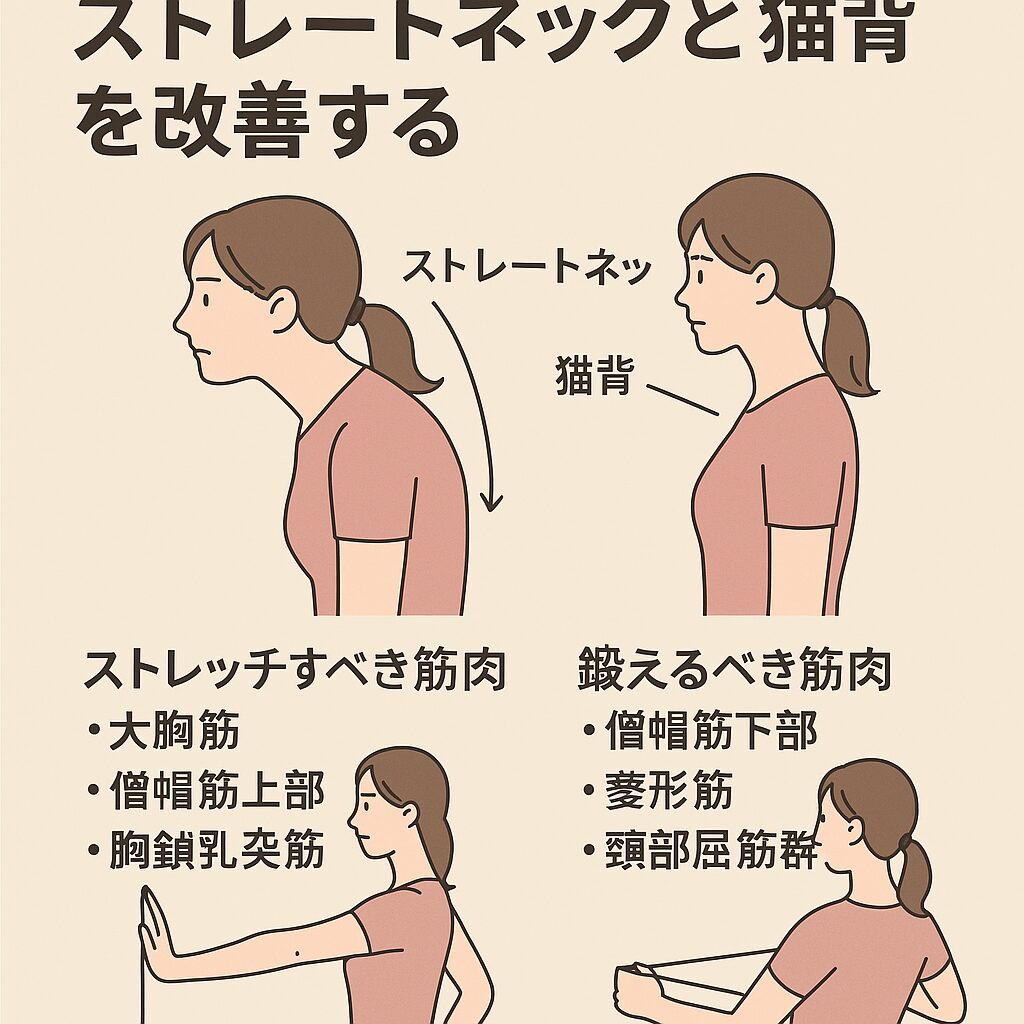

首・肩・胸まわりの筋肉バランスが崩れることで、頭部が前に出て肩が丸くなる(猫背・ストレートネック)状態を指します。

主な特徴

頭部前方突出(ストレートネック) 肩の巻き込み(猫背) 背中の丸まり 肩こり、首こり、腰痛

原因はPC・スマホだけじゃない

この姿勢不良は、長時間のデスクワークやスマホ操作が原因の一つとして知られています。

しかし、私の場合はパソコンやスマホを長時間使うことはほとんどありませんでした。

パーソナルトレーナーとしての仕事や自主トレーニング後、床でそのまま寝てしまう癖がありました。

また、浴槽の中でうたた寝してしまうことも多く、これらも首や背中に負担をかける悪化要因だったと考えられます。

姿勢改善の鍵は「筋バランスの調整」

上位交差性症候群を改善するためには、

硬くなっている筋肉をストレッチし、弱くなっている筋肉を強化することが重要です。

ストレッチすべき筋肉(硬くなりやすい)

大胸筋 僧帽筋上部 胸鎖乳突筋

これらは前かがみの姿勢を支えるために緊張しやすく、肩こりや首の張りの原因になります。

鍛えるべき筋肉(弱くなりやすい)

僧帽筋下部 菱形筋 頸部屈筋群(あごを引く筋肉)

これらを強化することで、肩甲骨の安定や頭部の位置の改善、姿勢保持力の向上が期待できます。

効果的なトレーニングとストレッチ

鍛えるべきトレーニング種目

フェイスプル Yレイズ(Yエクササイズ) ローイング系マシンやチューブトレーニング

これらのエクササイズは肩甲骨の内転・下制の動作を含み、僧帽筋下部や菱形筋の強化に効果的です。

また、ベンチプレスで高重量を扱う際にも重要となる

「肩甲骨の内転と下制」の動作は、姿勢改善とパフォーマンス向上の両面で役立ちます。

取り入れたいストレッチ

大胸筋のドアストレッチ 僧帽筋上部の側屈ストレッチ 胸鎖乳突筋の頭部回旋ストレッチ

入浴後やトレーニング後に行うことで、筋肉の緊張を和らげ、柔軟性を高める効果があります。

補足:僧帽筋の構造と働き

僧帽筋は、首の付け根から肩、背中の中央部にかけて広がる大きな筋肉です。

上部線維:肩甲骨の挙上、頭頸部の伸展(例:シュラッグ) 中部線維:肩甲骨の内転(例:ローイング) 下部線維:肩甲骨の下制・上方回旋(例:Yレイズ、フェイスプル)

この筋肉のバランスが崩れると、首や肩の不調だけでなく、正しい姿勢を保つ力そのものが低下してしまいます。

まとめ

猫背やストレートネックは、日常生活の中で徐々に進行していく姿勢の崩れです。

しかし、正しい知識を持って筋バランスと生活習慣を見直すことで、改善は十分に可能です。

「最近、首が前に出ている気がする」「肩こりが慢性化している」と感じている方は、

ぜひ一度、自分の姿勢と生活習慣を見直し、今日から改善に向けた一歩を踏み出してみてください。