ビタミンDの効果と正しい摂取方法|骨・筋肉・免疫に不可欠な栄養素

はじめに

「ビタミンD」というと、骨の健康に良い栄養素というイメージを持つ方が多いかもしれません。ですが、実際には骨だけでなく筋肉や免疫機能にも深く関わっており、近年では「ホルモン様ビタミン」とも呼ばれています。

この記事では、ビタミンDの基本的な特徴、働き、食材や摂取目安、そして最新研究を踏まえた健康効果について解説します。

1. ビタミンDとは何か

ビタミンDは脂溶性ビタミンの一つで、体内で合成できる特徴を持っています。 皮膚に紫外線(特にUV-B)が当たると体内で生成されるため「日光のビタミン」と呼ばれることがあります。 食事やサプリメントからも摂取可能で、肝臓や腎臓で活性型に変換され全身の組織に作用します。 骨や筋肉、免疫細胞など幅広い機能に関わることから「ホルモンに近い栄養素」とも位置づけられています。

2. ビタミンDの主な働き

2-1 骨と歯の形成・維持

腸でのカルシウムとリンの吸収を助ける。 骨にこれらを沈着させ、骨密度を維持する。 成長期には発育に不可欠であり、成人以降は骨粗鬆症の予防に重要。 不足すると子どもでは「くる病」、成人では「骨軟化症」「骨粗鬆症」につながる。

2-2 筋肉の機能維持

筋細胞にもビタミンD受容体が存在する。 筋力維持やバランス機能に関わることが研究で示されている。 高齢者では不足により下肢筋力の低下や転倒リスク増加が報告されている。 補充によって下肢筋力やバランス機能がわずかに改善する可能性がある。

2-3 免疫機能の調整

自然免疫と獲得免疫の両方に作用する。 マクロファージやT細胞の働きをサポートする。 風邪やインフルエンザなどの感染症リスクを低下させる可能性がある。 自己免疫疾患や慢性炎症性疾患の研究対象としても注目されている。

2-4 ホルモンバランスとの関連

血中ビタミンD濃度が低い男性ではテストステロン値が低い傾向がある。 ビタミンD補充によって正常化する例が一部で報告されている。 ただし、直接的にテストステロン分泌を促進すると断定できる証拠は不足している。 今後の研究によって作用機序の解明が期待される。

3. ビタミンDを含む主な食材

魚類:サケ、サンマ、イワシ、サバなどの脂が多い魚。 きのこ類:特に干ししいたけにビタミンD2が豊富。 卵黄。 乳製品:牛乳やヨーグルト(ビタミンD強化製品も含む)。

4. 摂取推奨量と上限量

成人の推奨摂取量は1日あたり8.5μg(厚生労働省「日本人の食事摂取基準2025年版」)。 耐容上限量は100μgに設定されている。 通常の食事で過剰摂取になることは少ない。 不足しやすいため、魚やきのこ類を積極的に取り入れることが望ましい。

5. ビタミンD不足になりやすい人

屋内勤務が多く、日光に当たる時間が少ない人。 高齢者(皮膚での合成能力が低下する)。 魚や卵をあまり食べない人。 妊娠中・授乳中の女性。

6. ビタミンDと健康に関する研究

6-1 骨粗鬆症予防

カルシウムとビタミンDを同時に摂取することで骨折リスクが低下する。 骨密度維持に有効であることが複数の研究で示されている。

6-2 筋力・転倒予防

高齢者においてビタミンD補充で下肢筋力やバランス機能が改善。 効果は限定的だが、転倒リスク軽減の一助となる。

6-3 感染症予防

ビタミンD不足は呼吸器感染症リスク上昇と関連。 血中濃度を維持することで風邪やインフルエンザ予防に寄与する可能性。

7. まとめ

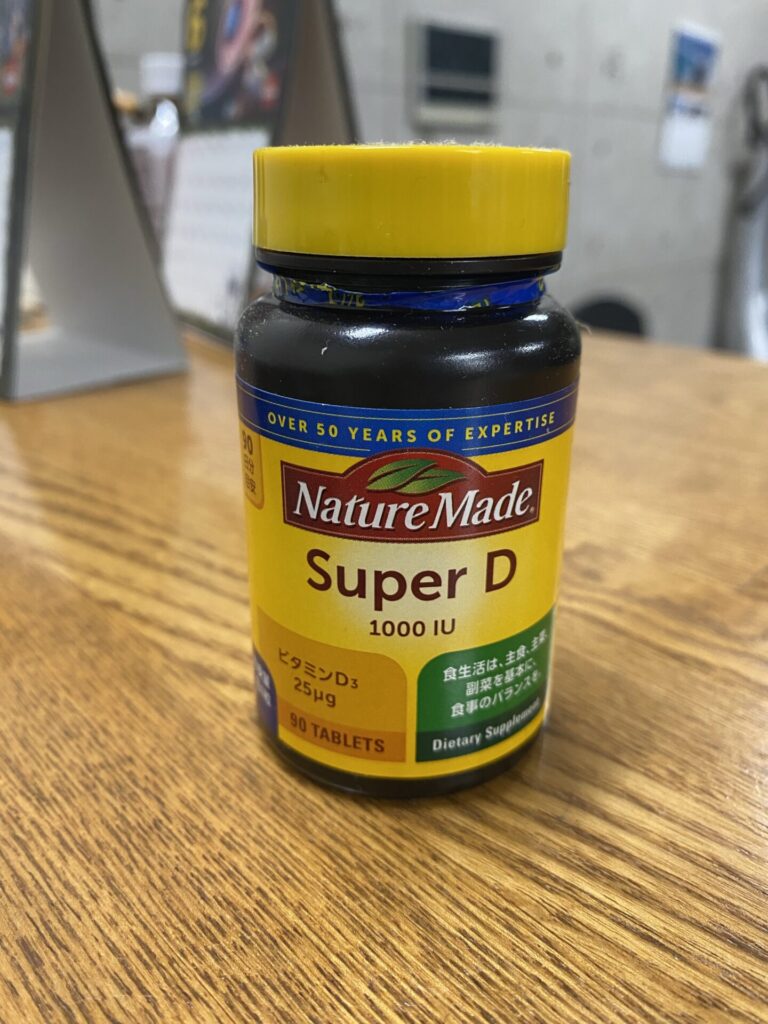

ビタミンDは骨・筋肉・免疫にとって欠かせない栄養素である。 骨や歯を強くし、骨粗鬆症予防に役立つ。 筋力やバランス機能を支え、特に高齢者の転倒予防に貢献する可能性がある。 免疫機能を調整し、感染症リスクを下げることが期待されている。 日常生活では不足しがちなため、魚やきのこ、卵などを意識的に摂取することが重要。 日光浴やサプリメントの活用も有効だが、耐用上限量を超えないよう注意が必要である。

👉今日の食事に「魚」「きのこ」「卵」を加えてみることで、骨も筋肉も免疫も強化できます。現代人に不足しやすいビタミンDを意識して、健康な毎日を過ごしましょう。