肩の安定性を支えるインナーマッスルの役割と重要性

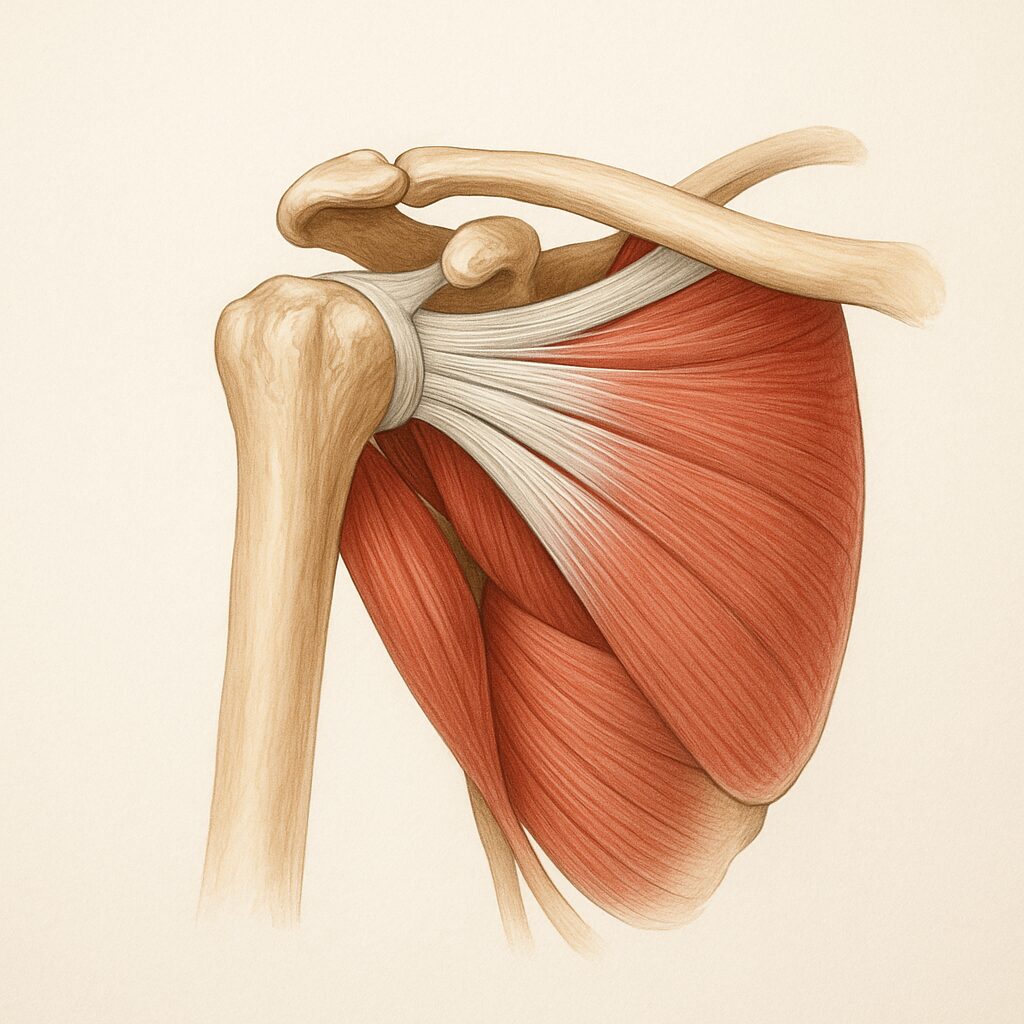

肩は人間の体の中で最も可動域が広い関節ですが、その自由度の高さの代償として、不安定さという大きなリスクを抱えています。この「可動性」と「不安定性」の絶妙なバランスを維持しているのが、「腱板(けんばん)」と呼ばれるインナーマッスル群です。

腱板とは何か?

腱板は、肩の動きを滑らかにし、かつ関節を安定させるという非常に重要な役割を担っています。

腱板とは、肩甲骨から上腕骨に向かって走る4つの筋肉の腱が、肩関節を包み込むように融合した構造のことを指します。これらの筋肉は「インナーマッスル」に分類され、関節の深層に位置しているため、外見からはわかりにくい存在です。

腱板を構成する筋肉は次の4つです。

まず、「棘上筋(きょくじょうきん)」は、肩甲骨の上部にある棘上窩というくぼみから起こり、上腕骨の大結節の上部に付着します。主な作用は、腕を横に上げる「外転」です。

次に、「棘下筋(きょくかきん)」は肩甲骨の下部、棘下窩から始まり、上腕骨の大結節の中央部に付着します。この筋肉は、腕を外側に回す「外旋」や水平外転を担います。

「小円筋(しょうえんきん)」は肩甲骨の外側縁から起こり、上腕骨の大結節の下部に付着します。棘下筋と同じく、肩の外旋を担い、特に動きの微調整に関与します。

そして「肩甲下筋(けんこうかきん)」は、肩甲骨の前面(肋骨側)から起こり、上腕骨の小結節に付着します。この筋は肩関節の「内旋」を担い、腕を内側に回す動作を支えます。

これら4つの筋肉は、それぞれが独立して機能しながらも、腱の部分で合流し、上腕骨の骨頭を覆うように連結しているため、「腱板(ローテーターカフ)」と総称されます。

腱板の主な役割

腱板の最大の役割は、肩関節の安定性を保つことです。上腕骨の骨頭は、肩甲骨の浅いくぼみ(関節窩)に乗るように位置しており、非常に不安定な構造です。この骨頭が脱臼したり、ずれたりしないように、腱板が常に骨頭を関節窩の中心に押しつけるように働いています。

もう一つの重要な役割は、肩の動きの補助です。腱板は肩関節の回旋動作(内旋・外旋)に関与し、日常生活やスポーツにおける細かな腕の動きをコントロールします。

腱板は力を発揮するというよりも、むしろ「支える」「整える」「安定させる」といった役割が強く、これがアウターマッスルとの大きな違いです。

腱板損傷の原因と症状

腱板は構造的に繊細であり、日常生活の中でも傷みやすい部位です。特に次のような要因で損傷を起こしやすくなります。

・加齢による腱の変性

・スポーツや重作業による反復的な肩の使用(オーバーユース)

・猫背や巻き肩などの不良姿勢

・肩甲骨の動きの制限による代償運動

腱板損傷の主な症状としては、「肩の前側の痛み」「夜間痛」「腕が挙がらない」「引っかかり感」「脱力感」などがあります。特に夜、痛みで眠れないというケースは腱板の炎症や断裂が疑われます。

損傷の程度には、腱板の「炎症」「部分断裂」「完全断裂」などの段階があり、症状の進行に応じて保存療法や手術が検討されます。

腱板を守る・鍛えるための方法

腱板はアウターマッスルと異なり、大きな負荷をかけて鍛える筋肉ではありません。重要なのは「使う」「維持する」「意識する」ことです。

代表的なエクササイズとしては以下のようなものがあります。

・ゴムチューブを使った外旋運動(棘下筋・小円筋)

・内旋運動(肩甲下筋)

・サイドライイングでの外旋運動(棘下筋)

・スキャプションと呼ばれる30度前方での腕の挙上(棘上筋)

・軽量ダンベルでのプローンエクササイズ(肩甲骨周囲筋との連動)

これらの種目は、低負荷・高回数(15〜20回)を基本に、動きのコントロールを最優先します。反動をつけたり、勢いで動かすのではなく、「ゆっくり動かす」「安定させる」「肩甲骨の位置を意識する」ことが大切です。

腱板と全身の連動性

腱板の働きは、単に肩関節にとどまりません。実際には、肩甲骨・胸郭・体幹・骨盤など、全身の連動が腱板の働きに大きく影響します。特に肩甲骨の可動性と安定性は、腱板機能の前提条件とも言える重要な要素です。

たとえば、胸椎の伸展が不足していると肩甲骨が前方に傾き、結果的に腱板に過剰なストレスがかかります。体幹の不安定さや骨盤の左右差も、肩の動作に影響を与えるため、腱板のトレーニングには全身の評価が不可欠です。

まとめ

腱板は肩関節を支える“縁の下の力持ち”であり、目立たない存在でありながら、肩の安定と機能を支える最重要組織のひとつです。

この腱板が弱ったり損傷したりすると、肩の動きはたちまち不安定になり、日常生活に大きな支障をきたします。肩の健康を保つためには、腱板を正しく理解し、適切な方法でケア・トレーニングを行うことが何よりも大切です。

もし肩の違和感や痛みを感じるようであれば、自己判断せず、医師の診断と専門機関のサポートを受けることを強くおすすめします。