MRI検査の結果と現在の状況について

先週の出来事

先週、ベンチプレス140kg×5回×7セットのトレーニング中、5セット目の5レップ目で右肩に激痛が走り、バーベルを支えられなくなりました。

直後は右腕に力が入らず、腕を上げることも困難な状態でした。その後、整形外科を受診し、腱板断裂の可能性を指摘され、1週間後にMRI検査を受けることになりました。

今日わかったMRI検査の結果

そして今日、MRI検査の結果がわかりました。

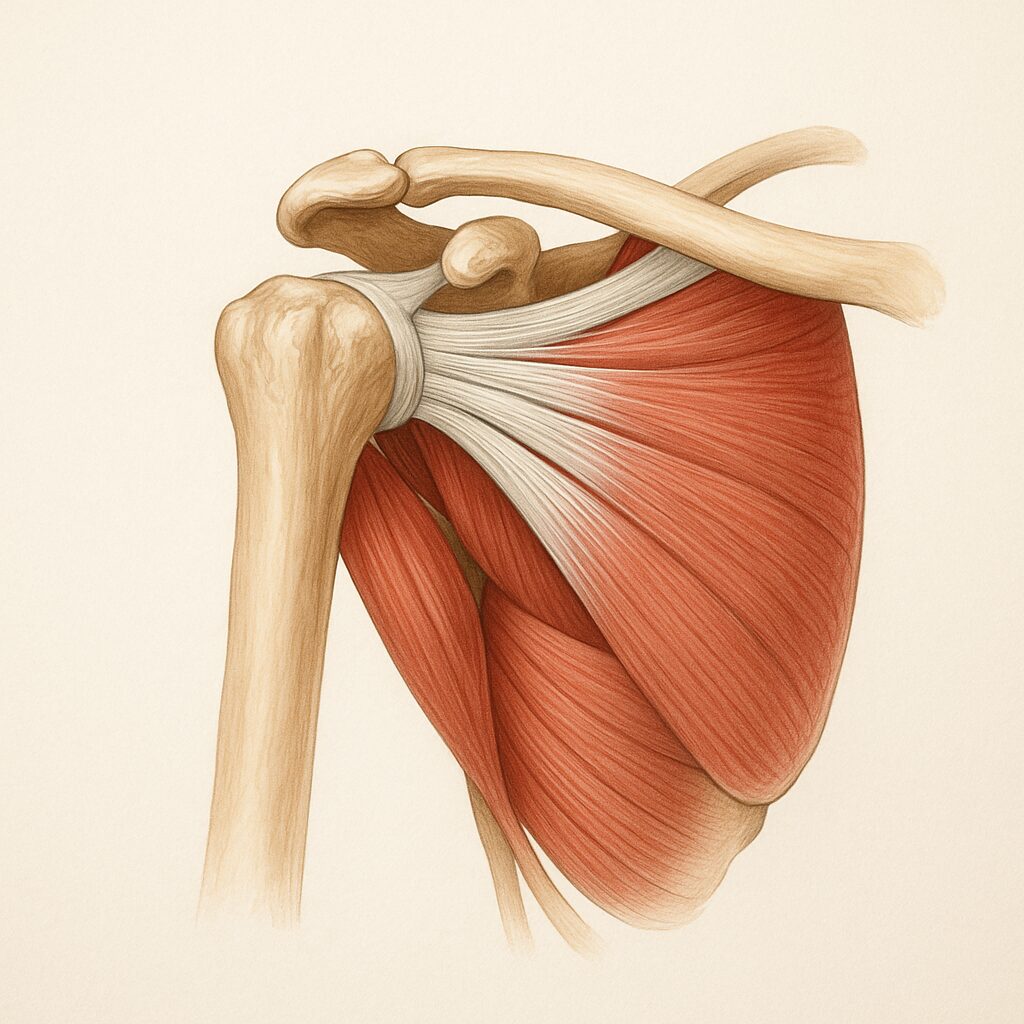

診断は、数年前に診断された右肩の腱板部分断裂(棘上筋・棘下筋)が進行して、棘上筋・棘下筋・肩甲下筋が断裂しているというものでした。前回は保存療法で経過観察していましたが、今回はこのまま放置すると断裂が広がり、腱が縮んで脂肪変性や萎縮が進行し、縫合が困難になる可能性があるため、医師から手術を勧められました。

また、「中年以降は腱板が加齢により脆くなり、断裂が起こりやすい」ともお聞きしました。

減量開始からの経緯

今年6月から減量を開始し、その影響もあってか7月頃から肩や肘の疲労感が強く出るようになりました。

特にその時期に行っていたダンベル・ワンハンドスナッチをきっかけに肩の痛みが悪化。疲労を感じてからはベンチプレスの頻度も減らしていましたが、完全な回復には至らず、その延長線上で今回のベンチプレス中の受傷につながったと考えられます。

現在の症状

現在の状態としては、手を頭上に上げなければ強い痛みは出ません。プレートの付け替えも台を使うことで問題なく行えています。

さらに、パーソナルトレーニングのセッションも通常通り行えています。

また、激痛が出た後でMRI検査をする前に行ったベンチプレスでは、170kgは挙上可能で、60kg×54回も可能でした。これは周囲の筋肉が補助的に働いているためであり、腱板そのものは十分に機能していない状態です。

一方で、横になると肩に激しい痛みが走り、夜間は眠れず何度も目が覚めてしまう状態が続いています。

今後の治療方針とトレーニング再開の目安

● 1〜3か月

主な目的:可動域の回復

できる種目例:チューブ外旋・内旋運動、振り子運動、壁スライド

NG動作:ベンチプレス、ショルダープレス、懸垂、投げ動作

● 4〜6か月

主な目的:軽度の筋力回復と安定性強化

できる種目例:サイドレイズ(軽重量)、スキャプション、プランク+肩タッチ、ケーブル内外旋

NG動作:高重量プレス種目、オーバーヘッドでの強負荷動作

● 6か月以降

主な目的:段階的な高重量復帰

できる種目例:ベンチプレスを軽重量から再開、マシンプレス、ローイング種目

NG動作:痛みが残る中での高重量挙上、フォームが崩れたままのトレーニング

同じトレーニングを続ける人への注意点とアドバイス

今回のケースから学べるのは、高重量トレーニングにおいて「疲労の蓄積」や「小さな違和感の放置」が大きな怪我につながるということです。

肩や肘に疲労感が続く場合は、トレーニング頻度や重量を調整する

ダンベル・スナッチやベンチプレスなど肩への負荷が強い種目は、フォームの徹底と休養管理が不可欠 違和感を感じた段階で早めに医療機関や専門家に相談することで、重症化を防げる 補助筋が働くことで「まだ挙げられる」と錯覚しやすいが、腱板自体は限界を超えている可能性がある

中年以降は腱板が弱くなり、断裂リスクが高まるため特に注意が必要

パフォーマンスを追求する人のためのセルフチェックリスト(肩・肘のサイン)

✅ トレーニング後、肩や肘に違和感が24時間以上残っていないか

✅ ベンチプレスやオーバーヘッド動作で刺すような痛みが出ていないか

✅ 夜間に肩や肘の痛みで目が覚めることがないか

✅ フォームを意識しても、片側だけ動作がスムーズにできないことはないか

✅ 疲労感が抜けず、頻度を減らしても改善しない状態が続いていないか

✅ 力こぶや肩の形に変化(腫れ・凹み・変形)が見られないか

リハビリ期にできる具体的な補強トレーニング例

チューブ外旋運動(エクスターナルローテーション)

チューブ内旋運動(インターナルローテーション)

サイドレイズ(軽重量〜チューブ)

プランク+肩タッチ スキャプション(30°前方挙上)

いずれも「痛みが出ない範囲で・段階的に」が原則であり、自己判断での負荷増加は避け、医師や理学療法士の指導のもとで行うことが望まれます。

中年以降のトレーニーが特に注意すべきポイントまとめ

加齢により腱板は脆くなり、断裂リスクが高まる

小さな違和感の段階で休養・調整を行うことが予防の第一歩 「まだ挙がる=安全」ではなく、体のサインに耳を傾けることが重要