今日でちょうど手術後1ヵ月になりました。

装具を外した当初から手首は比較的よく動きましたが、肘関節はかなり動きが悪い状態でした。

しかし現在では、スムーズな動きとは言えないものの可動域が大きくなり、かなり動かせるようになっています。

一方で、肩関節に関してはまだ全く動かない状態が続いており、これから本格的にリハビリを頑張っていこうと思います。

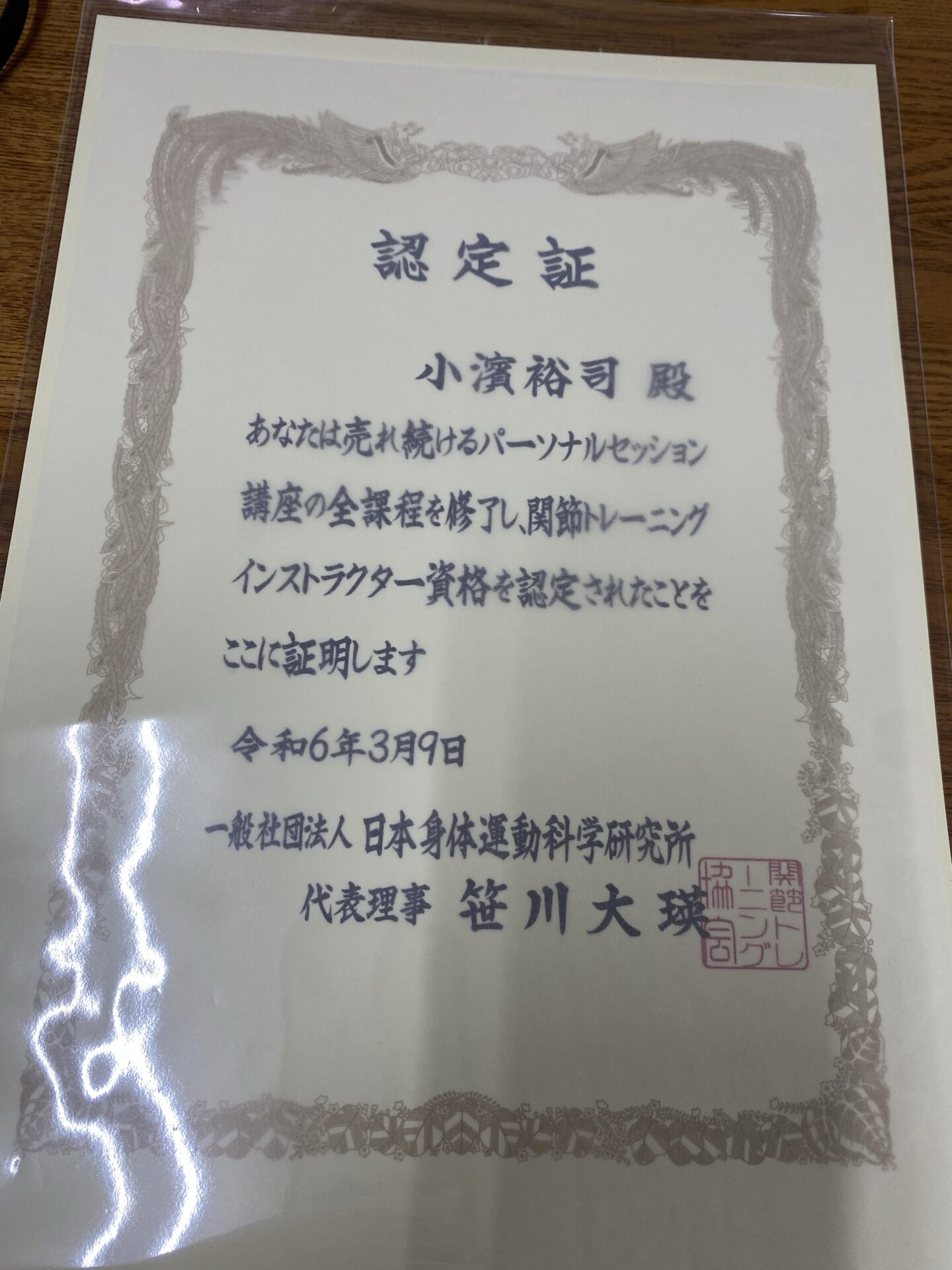

ウェイトトレーニングを再開できるようになるまでの道のりはまだ遠いですが、その前段階として、以前に受講して資格を取得した「関節トレーニングインストラクター」の内容を活かし、サボり筋(使えていない筋肉)を目覚めさせるトレーニングを再び行ってみたいと思います。

以前はウェイトトレーニングを継続していたため、筋力や柔軟性ともに十分にあり、関節トレーニングを行っても効果をあまり実感できませんでした。

しかし、今のようにウェイトトレーニングができず、ストレッチでもきついと感じる状態では、この関節トレーニングの重要性と効果を改めて実感できると思います。

サボり筋とは?

サボり筋とは、本来は関節の安定や姿勢の維持のために働くべき筋肉が、姿勢の癖やケガ、加齢、運動不足などによってうまく使えなくなっている筋肉のことです。

これらの筋肉が働かないと、代わりに「ガンバリ筋(アウターマッスル)」が過剰に頑張ってしまい、関節のねじれやズレが起き、痛みや動作不良を引き起こします。

JTA(日本関節トレーニング協会)では、このサボり筋を全身で 12個 に特定し、それらを活性化させることで、関節の動きを整え、身体の連動性を取り戻すことを目的としています。

サボり筋12個とその役割

1.腸腰筋(ちょうようきん)

股関節を曲げる筋肉で、脚を持ち上げる・歩く・走るなどの動作に関与します。

骨盤の前後バランスや姿勢の安定にも欠かせません。

2.多裂筋(たれつきん)・腹横筋(ふくおうきん)

背骨と体幹を安定させる深層筋。

姿勢保持、体幹のねじり、腹圧の維持を担い、腰や骨盤の安定に大きく関わります。

3.後脛骨筋(こうけいこつきん)

足首の内側に位置し、土踏まずのアーチを支える筋肉。

歩行やジャンプの際、足首の安定に重要な役割を果たします。

4.腓骨筋(ひこつきん)

足の外側にある筋肉で、足首の外反を支えます。

片脚立ちや着地時のバランスを取るために不可欠です。

5.内側ハムストリングス(ないそくハムストリングス)

太ももの裏側の内側にあり、膝を曲げる・股関節を伸ばす動作で使われます。 骨盤の安定性にも関与します。

6.内転筋(ないてんきん)

太ももの内側にある筋肉で、脚を内側に引き寄せる働きを持ちます。

股関節や膝のブレを抑え、姿勢や歩行の安定に重要です。

7.肩甲下筋(けんこうかきん)

肩のインナーマッスルのひとつで、腕を内側に回す動作で使用します。

肩関節の安定を保ち、五十肩やインピンジメントの予防に役立ちます。

8.上腕三頭筋(じょうわんさんとうきん)

肘を伸ばす筋肉。押す・支える動作で活躍し、肩〜肘関節の安定に関与します。

9.橈側手根屈筋(とうそくしゅこんくっきん)

前腕の親指側にあり、手首を曲げたり安定させたりします。

物を持つ、押す、支える際に使用されます。

10.尺側手根屈筋(しゃくそくしゅこんくっきん)

手首の小指側にある筋肉で、握力や手首の安定に関与します。

特に重いものを支える・引く動作に重要です。

11.前鋸筋(ぜんきょきん)

肩甲骨を胸郭に沿って動かす筋肉。

腕を前に押し出す・プッシュアップなどの動作で働き、肩甲骨の安定に欠かせません。

12.菱形筋(りょうけいきん)

肩甲骨を背骨側に引き寄せる筋肉。 姿勢を正し、肩の動きをスムーズにするための重要な筋肉です。

サボり筋を目覚めさせる意義

これらの12個の筋肉は、すべて**「関節の安定」と「動作の滑らかさ」**に深く関わっています。

筋力が強くてもサボり筋が使えていなければ、関節の軸がズレ、動きが硬くなり、痛みや可動域制限の原因となります。

特に今のように、ウェイトトレーニングができずストレッチでもきついと感じる状態では、この関節トレーニングが非常に効果的です。

軽い刺激でサボり筋を目覚めさせ、関節を守りながらリハビリと筋力再建の土台を築くことができます。

まとめ

サボり筋の12個は、体の動きを支える“見えない土台”のような存在です。

これらをしっかり使えるようにすることで、

関節の動きがスムーズになる 痛みや違和感が軽減する トレーニング効果が高まる

といった大きな効果が期待できます。

私自身も今、ウェイトトレーニングを再開する前の大切な期間として、この12のサボり筋を丁寧に目覚めさせ、関節の動きを整えることに集中しています。

「筋力を戻す前に、まず関節を整える」――この順番を大切に、焦らず、着実に取り組んでいきたいと思います。