ゴール設定と“カラダの状態”で線が引かれる

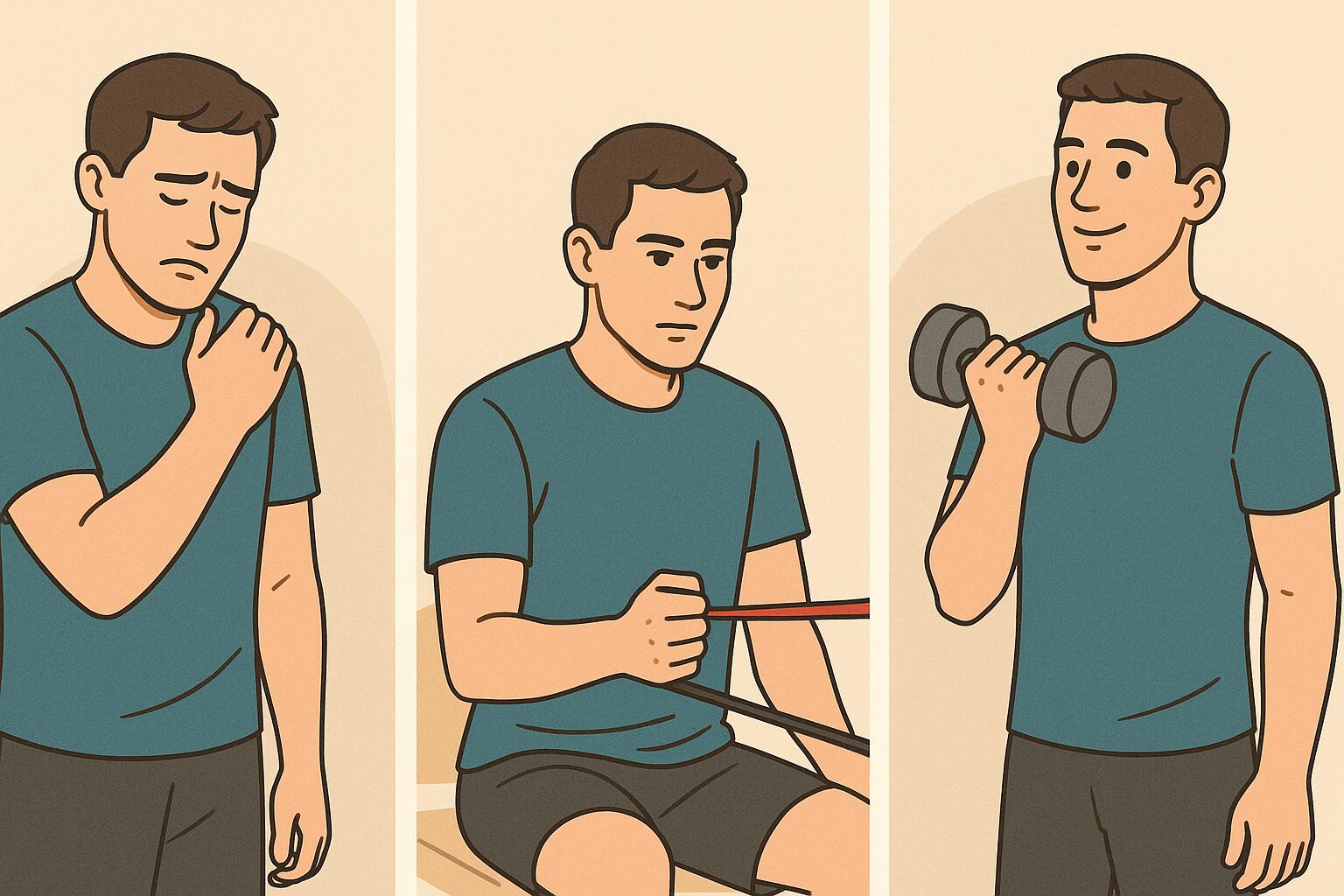

人は、痛みやケガから回復するときも、さらに強くなりたいときも、同じ体を使います。しかし、同じ動作や同じ器具を使っていても、リハビリとトレーニングは「目的」と「アプローチ」がまったく違います。

両者をひと言で分けるならこうなります。

リハビリ:マイナスをゼロに戻す作業

トレーニング:ゼロをプラスへ押し上げる作業

この境界を理解すると、ケガの再発を防ぎながら強くなるための“正しい道順”がくっきりと見えてきます。

1. スタート地点が違う

■ リハビリは「損なわれた機能の回復」から始まる

痛み、可動域の制限、左右差、弱化…こうした“正常から外れてしまった状態”がスタート。

言い換えれば、「不具合を修理するフェーズ」です。

湿布や安静では戻らない細かい機能――関節の安定性、筋の再活性、神経の再教育などを取り戻すため、負荷は極めて繊細に扱われます。

■ トレーニングは「今できる状態から強さを伸ばす」

痛みがなく、動きが正常の範囲に戻ったところから、初めて本格的なトレーニングが成立します。

目的は筋力・持久力・パワー・ボディメイクなど、“強化・発展”です。

同じスクワットでも、

・リハビリでは「膝が痛くない角度を探す」

・トレーニングでは「筋力を伸ばすための最適な可動域を使う」

というように、求めるものが全く変わります。

2. ゴール設定がまるで違う

■ リハビリのゴール

・痛みの改善

・動作の安定

・左右差の軽減

・日常生活動作の回復(歩く・階段・荷物を持つ等)

リハビリの最終ゴールは“日常生活に支障がないレベル”。

つまり、「ケガをする前の普通の状態に戻す」ことが目的です。

■ トレーニングのゴール

・パフォーマンス向上

・筋力・筋肥大

・姿勢改善

・競技力アップ

・メンタル強化

こちらはさらに先へ進む段階。

ゼロに戻った身体を、“より強く・より美しく・より機能的に”伸ばします。

ここを混同すると、

「もう痛くないし、リハビリは終わり=全て解決」と思い込んでしまい、再発リスクが跳ね上がります。

3. よくある誤解:「痛みが消えた=復活」ではない

人間の身体は不思議なもので、

痛みが消える → 機能が戻った

とは限りません。

痛みは“警報装置”であって、

筋力低下・体幹の不安定・関節の滑走不良など、

深いところの問題は残ったままのケースがほとんど。

この状態で高強度トレーニングに戻ると、

ケガの再発、慢性化、反対側への負担増……など、悪いループに入りやすくなります。

だからこそ、

リハビリ卒業直後こそ、最もトレーニングが必要なタイミング

ということになります。

4. 両者の関係は「修理」と「強化」

もっと大きな地図で見てみると、

リハビリ=身体の修理(Repair)

トレーニング=身体の強化(Build)

修理が不十分なまま建て増しすると、建物は崩れます。

逆に、修理だけしても強くはなりません。

この2つは対立するものではなく、連続したプロセスです。

うまく繋げることで人は“再発しにくい強い身体”を作ることができます。

5. リハビリ後のトレーニングが人生を変える理由

リハビリだけで終わると、身体は「元の生活」に戻るだけです。

しかしその生活スタイルが、そもそもケガを生んだ原因であることが多い。

・筋力不足

・肩甲骨や股関節の可動域の偏り

・体幹の弱さ

・仕事姿勢の負荷

・左右の使い方の癖

こういった背景を修正するのがトレーニング。

リハビリの延長線に“未来の身体づくり”を置くことで、

・再発率の低下

・痛みのない生活

・競技復帰

・仕事でのパフォーマンス向上

まで見えてきます。

6. 最後に:カラダの旅は「ゼロからが本番」

リハビリは終わりではなく、スタートライン。

痛みゼロは“ただの入口”にすぎません。

ここから、身体はようやく未来へ踏み出せる。

筋肉・関節・神経が揃い、動きが整い、再発しない強さを育てるフェーズに入ります。

そして、このフェーズこそが

本当の意味で「トレーニング」です。

身体を鍛える行為は、未来の自分を作る作業でもあります。

痛みが消えた瞬間がゴールではなく、「ここからが本番」。

そんな視点を持つことで、自分の身体との付き合い方がまったく変わり、人生の質そのものが上がっていきます。