便秘解消の完全ガイド|大腸の運動・直腸性便秘・食物繊維・便秘薬で整える腸の健康

1. はじめに

1.1 「毎日しっかりトレーニングしているのに、なんだか体が重い」

1.2 「食事に気をつけているのにお腹が張る」

1.3 こうした悩みの大きな原因のひとつが便秘です。

1.4 日本人の多くが便秘に悩んでおり、特に女性や高齢者に多いことが報告されています。

1.5 本記事では、便秘の定義・原因・タイプを整理し、便秘解消の具体的な方法をお伝えします。

1.6 特に「大腸の運動の弱さ」「直腸性便秘」といったタイプごとの特徴に触れ、食物繊維・便秘薬・生活習慣改善など有効なアプローチを詳しく紹介します。

2. 便秘とは?腸の働きと定義

2.1 便秘は病名ではなく症状です。

2.2 排便が順調に行えない、またはスッキリ感がない状態を指します。

2.3 一般に「1日に1回出なければ便秘」と思われがちですが、それは誤解です。

2.4 成人の正常な排便頻度は1日3回から3日に1回程度とされており、個人差があります。

2.5 したがって、たとえ数日に1回でも、スムーズで不快感がなければ便秘ではありません。

2.6 一方で、排便があっても硬い便や強い残便感があれば便秘に該当します。

3. 学術上の便秘の判断基準(ローマIV基準)

3.1 便秘を客観的に診断するために、国際的に用いられているのがローマIV基準です。

3.2 以下の条件のうち2つ以上が、直近3か月のうち週に1回以上見られると便秘と診断されます。

3.3 基準項目

3.3.1 排便回数が週3回未満 3.3.2 強くいきまないと排便できない 3.3.3 硬い便(ウサギの糞のような便)が多い 3.3.4 排便後に残便感がある 3.3.5 肛門や直腸に閉塞感がある 3.3.6 直腸に便があるのに排便できない

3.4 このように、便秘は単なる「回数の少なさ」ではなく、質や快適さも含めて定義されるのです。

4. 腸の働きと排便の仕組み

4.1 食べ物は胃を通過して小腸に入ります。

4.2 小腸では糖質・脂質・たんぱく質などの栄養素と水分の大部分が吸収されます。

4.3 吸収されなかった食物繊維や一部の水分が大腸に送られます。

4.4 大腸ではさらに水分が吸収され、便が固形化していきます。

4.5 この時に大腸の運動(蠕動運動)が弱いと、便の移動が遅くなり便秘につながります。

4.6 直腸に便が到達すると便意が生じ、排便反射が働きます。

4.7 しかし直腸の感覚が鈍くなると「便意を感じにくい便秘(直腸性便秘)」が起こります。

5. 便秘の原因とタイプ

5.1 便秘の原因は多岐にわたります。

5.2 大きくは「大腸の運動に問題がある便秘」と「直腸に問題がある便秘」に分類できます。

5.3 それぞれのタイプによって改善方法も異なります。

6. 大腸に原因がある便秘(大腸性便秘)

6.1 日本人に最も多いタイプが大腸性便秘です。

6.2 主因は大腸の運動の弱さです。

6.3 蠕動運動が不十分だと便の移動が遅くなります。

6.4 移動が遅いと大腸で水分が過剰に吸収され、便が硬くなります。

6.5 結果として、排便が困難になり便秘が悪化します。

6.6 特徴は「硬便」「排便に時間がかかる」「腹部膨満感」です。

7. 大腸性便秘の解消法

7.1 食物繊維の摂取

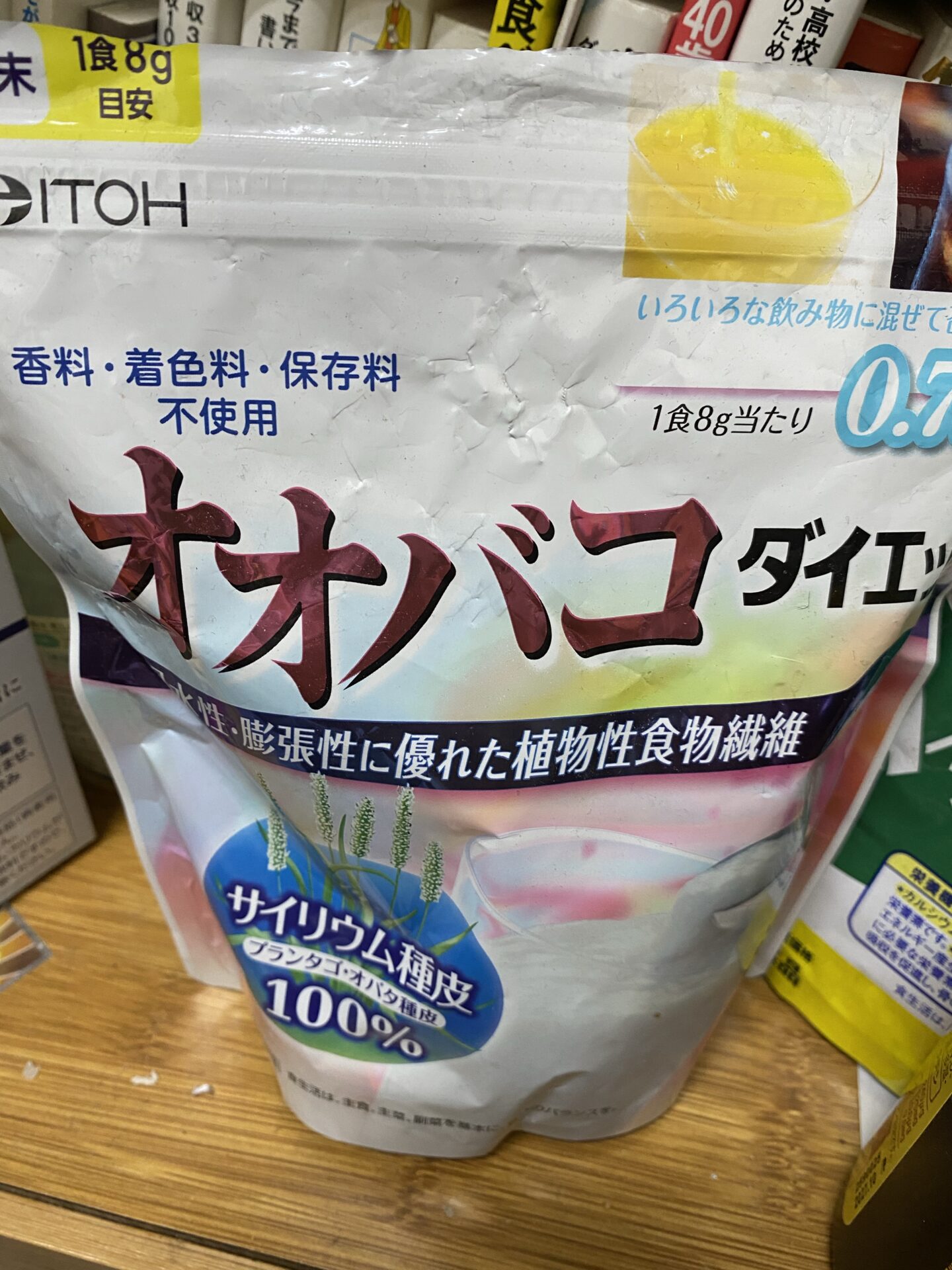

7.1.1 野菜、海藻、きのこ、豆類を中心に食事に取り入れる。 7.1.2 水溶性食物繊維(こんにゃく、オートミール)は便を柔らかくする。 7.1.3 不溶性食物繊維(野菜、ごぼう)は腸を刺激し排便を促す。

7.2 水分補給

7.2.1 朝起きてすぐに水を一杯飲む。 7.2.2 運動前後の水分補給も大切。

7.3 便秘薬の活用

7.3.1 自然に改善しない場合、医師の指導のもと便秘薬を使う。 7.3.2 下剤乱用は逆効果なので注意。

7.4 運動習慣

7.4.1 スクワットや腹筋運動は大腸を刺激する。 7.4.2 有酸素運動も腸の蠕動を助ける。 7.4.3 小濱トレーニングジムでも「体幹トレーニング」は腸活に有効。

8. 直腸に原因がある便秘(直腸性便秘)

8.1 直腸性便秘は、便が直腸に到達しても便意を感じにくいタイプです。

8.2 主因は「便意を我慢する習慣」です。

8.3 長時間のデスクワークや便意を無視する生活が影響します。

8.4 高齢者では直腸の感覚が鈍くなるため増加します。

8.5 特徴は「便意が弱い」「排便が遅れる」「便がたまりやすい」です。

9. 直腸性便秘の解消法

9.1 便意を我慢しない

9.1.1 便意を感じたらすぐにトイレに行く。 9.1.2 我慢を繰り返すと排便反射が弱くなる。

9.2 朝の習慣をつける

9.2.1 朝食後に必ずトイレに座る。 9.2.2 毎日繰り返すことで便意が生まれやすくなる。

9.3 骨盤底筋・下腹部トレーニング

9.3.1 骨盤底筋を鍛えることで排便反射を促す。 9.3.2 ストレッチや呼吸法も効果的。

9.4 長時間の座りっぱなしを避ける

9.4.1 デスクワーク中は1時間に一度立ち上がる。 9.4.2 軽いストレッチを取り入れる。

10. タイプを見極めて適切な対応を

10.1 大腸性便秘と直腸性便秘では対策が異なる。

10.2 大腸性便秘 → 食物繊維・水分・便秘薬・運動。

10.3 直腸性便秘 → 排便習慣の改善・骨盤底筋エクササイズ。

10.4 自分の便秘タイプを知ることが第一歩。

10.5 小濱トレーニングジムではトレーニングを通じた腸活もサポート。

11. まとめ

11.1 便秘は「症状」であり「病名」ではない。

11.2 学術的には「ローマIV基準」で判断される。

11.3 日本人に多いのは「大腸の運動の弱さ」による大腸性便秘。

11.4 「直腸性便秘」は便意を我慢する習慣で起こりやすい。

11.5 改善には食物繊維・水分・便秘薬・運動・生活習慣の見直しが必要。

11.6 腸がスッキリ動くことでトレーニング効果も高まり、体も気分も軽くなる。

11.7 小濱トレーニングジムでは「体づくり」と同時に「腸の健康」も意識してサポートしていきます。

12. 結びに

12.1 本日は当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。

12.2 小濱トレーニングジムでは、皆さまの体づくりと健康を全力でサポートしています。

12.3 便秘解消や日常の体調管理も含め、トレーニングを通じて快適な毎日を目指していきましょう。